FELMAS

Stark fürs Leben: Der Einfluss von Selbstregulation auf Bildung und soziale Kompetenz

In einer Welt voller Ablenkungen ist Selbstregulation eine Schlüsselkompetenz, die den späteren Lebensweg von Kindern entscheidend beeinflusst. Studien zeigen: Wer schon früh lernt, seine Aufmerksamkeit, Emotionen und sein Verhalten gezielt zu steuern und Impulse zu kontrollieren, hat bessere soziale Kompetenzen und Bildungschancen und ist zudem im Erwachsenenalter erfolgreicher. Doch nicht alle Kinder wachsen mit den gleichen Voraussetzungen auf. Eltern, Lehrpersonen, aber auch der Einsatz von Lernmaterialien können helfen, die Selbstregulation von Kindern gezielt zu fördern.

Alfonso sitzt mit verschränkten Armen am Schreibtisch und starrt auf sein Hausaufgabenheft. Der Bleistift neben ihm bleibt unberührt liegen. Musik dringt aus dem Wohnzimmer, das Lachen spielender Kinder schallt von draussen herein. Die Ablenkungen um ihn herum sind weit verlockender als die Aufgabe vor ihm.

Afonso geht in die 3. Primarschule und lebt mit seinen Eltern und seinen beiden Geschwistern in einer Vierzimmerwohnung in der Agglomeration Chur. Seine Eltern sind vor zehn Jahren aus einem kleinen Dorf in Portugal in die Schweiz gezogen. Der lebhafte Junge, der neben Portugiesisch auch Schweizerdeutsch spricht, hat zusammen mit seiner Mutter an einer Pilotstudie der Pädagogischen Hochschule Graubünden (PHGR) und der PH Fachhochschule Nordwestschweiz (PH FHNW) teilgenommen, die zum Ziel hat, die Fähigkeiten zur Selbstregulation durch gezieltes Training zu fördern.

Selbstregulation ist die Fähigkeit, Verhalten und Emotionen zu steuern, um gewünschte Ziele zu erreichen.

Selbstregulation – also das gezielte Steuern von Aufmerksamkeit, Emotionen und Impulsen – ist eine Kompetenz, die Kindern wie Afonso langfristig zu mehr Durchhaltevermögen und Flexibilität in vielen Lebensbereichen verhilft. Studien zeigen, dass Kinder, die früh lernen, sich zu fokussieren und ihre Emotionen zu kontrollieren, als Erwachsene meist zufriedener und erfolgreicher sind. Sie haben oft stabilere soziale Beziehungen und führen insgesamt ein erfüllteres Leben.

Fähigkeiten entwickeln sich bereits im Kindesalter.

«Das Gehirn spielt eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, Verhalten und Emotionen zu steuern», sagt Dr. Sog Yee Mok, Leiterin der Pilotstudie FELMAS und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Pädagogischen Hochschule Graubünden. «Die sogenannten exekutiven Funktionen steuern kognitive Prozesse im Gehirn, die wiederum die Selbstregulation unterstützen. Sie spielen also in unserem Gehirn eine Schlüsselrolle», so die Erziehungswissenschaftlerin. Diese Fähigkeiten entwickeln sich bereits in der frühen Kindheit und seien erst im Erwachsenenalter voll ausgereift, so die Forscherin. Zentrale Bereiche der exekutiven Funktionen sind das Arbeitsgedächtnis (die Fähigkeit, Informationen zu verarbeiten und mit bestehendem Wissen zu verbinden), die Inhibition (die Fähigkeit, eigene unerwünschte Gedanken oder Handlungen zu hemmen) und die kognitive Flexibilität (die Fähigkeit, sich an verändernde Situationen anzupassen). Diese Prozesse helfen Kindern beispielsweise in Lernsituationen, sich auf eine Aufgabe zu konzentrieren, selbst wenn sie mit unerwarteten Veränderungen konfrontiert werden.

Auch Umwelteinflüsse prägen die Kinder von klein auf

Die Selbstregulation ist jedoch kein Selbstläufer. Auch Umwelteinflüsse spielen eine entscheidende Rolle. So müssen Kleinkinder zunächst bei der Regulation ihres Verhaltens und ihrer Emotionen von ihren Eltern unterstützt werden, was als Fremdregulation bezeichnet wird. Erst im Laufe der kindlichen Entwicklung und durch die kognitiven exekutiven Funktionen können Kinder (ab einem Alter von 4-5 Jahren) zunehmend die eigene Regulation (Selbstregulation) steuern.

Eltern und Lehrpersonen können also schon im frühen Kindesalter viel dazu beitragen, indem sie gezielte Impulse zur Selbststeuerung und Konzentration geben. Kinder, die in dieser entscheidenden Phase nicht ausreichend Unterstützung oder die nötigen Impulse von aussen erhalten, entwickeln diese Kompetenzen oft nicht vollständig, was langfristig zu Lernschwierigkeiten, Anpassungsschwierigkeiten in Gruppen und im Beruf sowie zu Beeinträchtigungen der psychischen Gesundheit führen kann.

Hohe Anforderungen an die Selbstregulation von Kindern in wechselnden kulturellen Kontexten Wenn Kinder in der Schule und in der Familie mit unterschiedlichen kulturellen Erwartungen konfrontiert sind, stellt dies besondere Anforderungen an ihre Selbstregulation und sie haben deshalb einen besonderen Förderbedarf. Unterschiedliche Erwartungen können aufgrund von eher kollektivistisch oder eher individualistisch orientierten Wertevorstellungen aufkommen. Kollektivistisch orientierte Wertvorstellungen betonen die Bedürfnisse der Gemeinschaft bzw. der Familie, die über den individuellen Bedürfnissen stehen. Von den Kindern wird erwartet, dass sie sich in Gruppen einfügen und kooperativ handeln. Individualistisch orientierte Wertevorstellungen stellen hingegen das Bedürfnis des Individuums und Unabhängigkeit ins Zentrum. Hier wird Selbstständigkeit als wichtige Tugend angesehen.

Praxisbeispiel: Hausaufgaben

Ein konkretes Beispiel für diese kulturellen Unterschiede zeigt sich im Umgang mit Hausaufgaben. Kinder mit kollektivistisch orientierten Wertvorstellungen erwarten vielfach, dass Hausaufgaben gemeinsam gelöst werden. In der individualistisch orientierten Schweiz hingegen erwarten die Lehrpersonen, dass die Hausaufgaben selbstständig und eigenverantwortlich gemacht werden. Diese kulturelle Diskrepanz kann für Kinder belastend sein und ihre schulische Leistung beeinflussen. Pädagogische Fachkräfte sollten sich dieser Unterschiede bewusst sein. Das Wissen über entsprechende Strategien zur Steuerung des Verhaltens und von Emotionen kann helfen, mit diesen Diskrepanzen umzugehen.

Im FELMAS-Projekt lernen Kinder, auf verschiedene Situationen angemessen zu reagieren.

Im FELMAS-Projekt sollen Kinder lernen, welche Selbstregulationsstrategien in bestimmten Situationen (z. B. Lernsituation) günstig sind, auch wenn sie in einem anderen Kontext (z. B. Zuhause) anders agieren würden. Dr. Sog Yee Mok erläutert dies anhand eines Beispiels: Kinder mit gut entwickelten Selbstregulationsfähigkeiten bleiben auch in unerwarteten Situationen ruhig und flexibel. Fällt beispielsweise in der Schule eine geplante Aktivität aus, lassen sie sich davon nicht aus der Balance bringen. Anders ist es bei einem fünfjährigen Kind wie Afonso: Unvorhergesehene Änderungen im Tagesablauf können bei ihm schnell zu Stress und Frustration führen. Er hat Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren und gerät leicht aus der Fassung.

Ein Problem, das im Schulalltag immer häufiger auftritt. Starke Emotionen wirken dann wie ein befreiendes Ventil, das ihnen in Momenten der Anspannung etwas von ihrem inneren Druck nimmt. Derartige impulsive Gefühlsausbrüche haben entsprechend negative Folgen - für das Kind selbst, aber auch für den Unterricht. Im FELMAS-Projekt lernen die Kinder, in solchen Situationen andere Strategien anzuwenden.

Fördermaterialien als effektives Mittel zur Stärkung der Selbstregulation

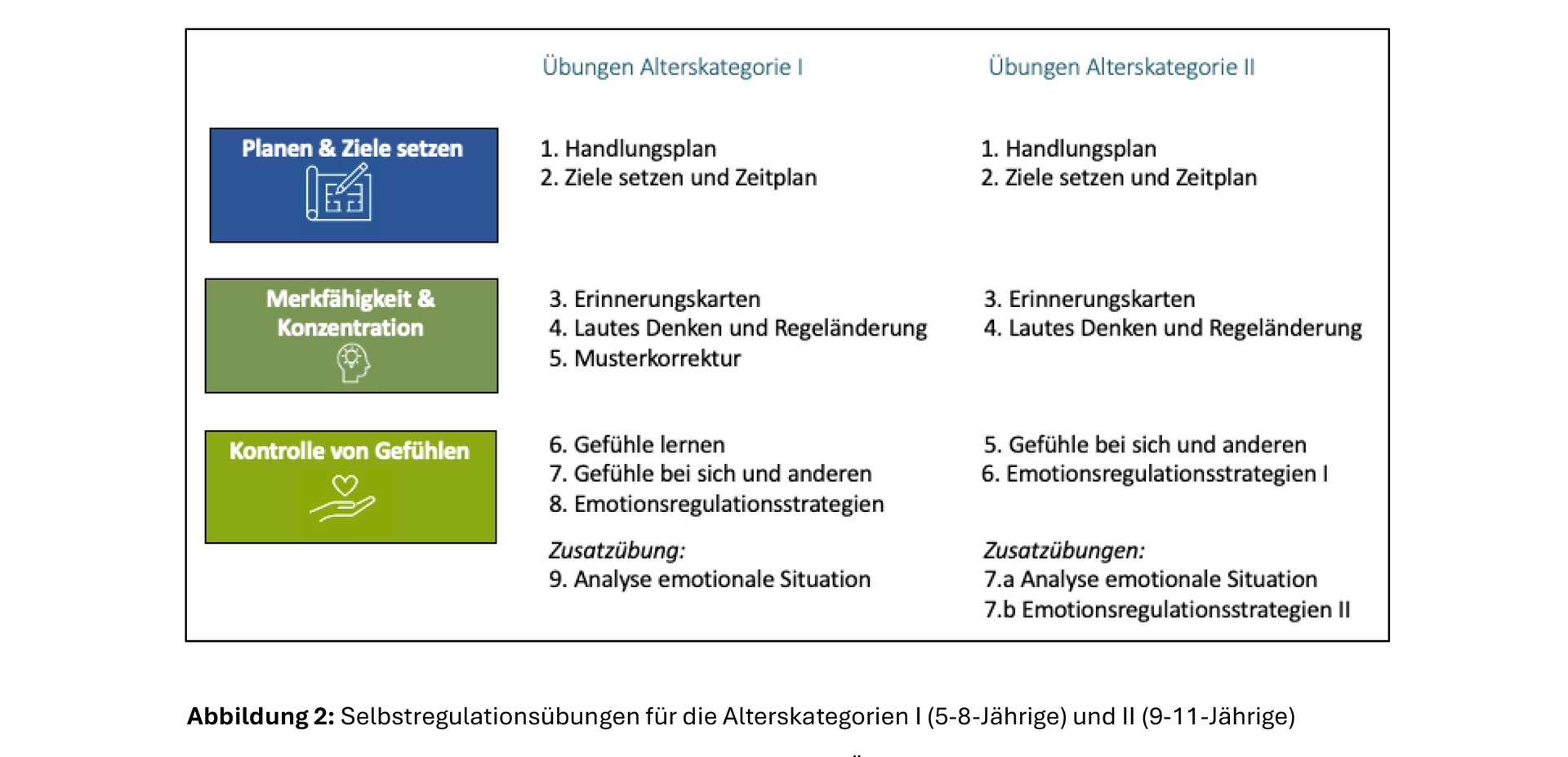

Neben der Unterstützung durch Eltern und Lehrpersonen kann auch der gezielte Einsatz von Lernmaterialien helfen, die Selbstregulationsfähigkeit der Kinder und Jugendliche zu entwickeln. Das FELMAS-Projekt hat dies bei 5- bis 11-jährigen Jungen und Mädchen und ihren Müttern bestätigt. Ziel war es, die Selbstregulation und die exekutiven Funktionen bei den Kindern durch die Mütter zu fördern. Familien mit albanischem, türkischem, spanischem und portugiesischem Hintergrund nahmen an der Pilotstudie teil.

Das Projekt umfasste eine viersprachige Trainingswebseite mit Lernmaterialien auf Deutsch, Portugiesisch, Albanisch und Türkisch, die auch mit dem Smartphone genutzt werden konnte. Dort fanden die Teilnehmenden Anleitungsvideos, Übungsbeschreibungen und Materialien für die Eltern und Lernvideos für die Kinder. Darüber hinaus wurden die Teilnehmenden angeregt und anhand von Videos unterstützt, das Üben mit den Kindern zu reflektieren und gegebenenfalls Anpassungen für die Übungsphase vorzunehmen.

Auch wenn die Teilnehmerzahl der Pilotstudie mit 15 Müttern und 20 Kindern klein war, so zeigen die Ergebnisse doch, dass das speziell entwickelte 6-wöchige Förderprogramm für Eltern mit Migrationshintergrund zur Verbesserung der Selbstregulation (und der exekutiven Funktionen) bei den Kindern wirksam war. Die Mütter haben das Förderprogramm als hilfreich empfunden und ihre Selbstwirksamkeit in Bezug auf die Unterstützung ihrer Kinder konnte im Verlauf des Trainings gestärkt werden. Zudem konnte eine Verbesserung der drei exekutiven Funktionen bei den Kindern festgestellt werden.

Ob für Afonso, aber auch für alle anderen Kinder - die gezielte Förderung der Selbstregulation ist für sie von grossem Wert.

* Name, Alter und familiäre Verhältnisse wurden verändert, um die Identität der Person zu schützen.

FELMAS: Kurzbeschreibung

Im FELMAS-Projekt (Förderprogramm für Eltern mit Migrationshintergrund zur Verbesserung der Selbstregulation bei Kindern) sollen Kinder mit Migrationshintergrund im Umgang mit ihren Gefühlen und ihrem Verhalten in Spiel- und Lernsituationen gefördert werden.

Die Mütter sollen nach dem Training in der Lage sein, das erworbene Wissen anzuwenden und ihre Kinder bei der Entwicklung und Stärkung der Selbstregulation zu unterstützen.

Eine Auswahl an Übungsmaterialien ist auf Deutsch, Portugiesisch, Albanisch und Türkisch auf der FELMAS Webseite frei verfügbar www.felmas.ch.

Das Projekt wird von den folgenden Institutionen unterstützt:

Staatssekretariat für Migration (SEM), Sophie und Karl Binding Stiftung, Paul Schiller Stiftung, Swisslos Fonds Aargau

Dr. Sog Yee Mok ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und SNF-Projektleiterin. Nach ihrer Promotion in Empirischer Bildungsforschung an der Universität Konstanz (D) war sie Postdoktorandin an der Technischen Universität München (D) (Lehrstuhl von Prof. Dr. Tina Seidel) und Oberassistentin an der Universität Zürich (Lehrstuhl von Prof. Dr. Fritz Staub). Im Anschluss war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin an der PH FHNW in der Forschung und Entwicklung, bevor sie im Januar 2023 ihre Arbeit an der Pädagogischen Hochschule Graubünden an der Professur für Erziehungswissenschaften bei Prof. Dr. Francesca Suter aufgenommen hat.

Professur: Erziehungswissenschaften

Welche kognitiven, metakognitiven, motivationalen und emotionalen Faktoren beeinflussen Lernprozesse? Wie können Lehrpersonen und Schulen die Lernprozesse aller Schüler:innen optimal unterstützen? In der Professur für Erziehungswissenschaften setzen wir uns mit aktuellen Fragen und Herausforderungen in der Schweizerischen und Bündnerischen Bildungslandschaft auseinander. Die gewonnenen Erkenntnisse werden in die schulische Praxis durch Angebote in der Lehrer:innenaus- und -weiterbildung transferiert.

mehr InformationenGut informiert: Newsletter

Erleben Sie die ganze Welt der PH Graubünden. Mit unserem E-Newsletter informieren wir Sie regelmässig über aktuelle Bildungsthemen, Neuigkeiten, Veranstaltungen, Messen, Kurse, Lehrgänge und vieles mehr. Melden Sie sich jetzt an.

mehr InformationenKontakt